Imagen principal

Clave del inmueble

MX-SC-DGSMPC-BI-002625

Nombre del Inmueble

San Miguel Arcángel

Periodo legal del inmueble

Circunscripción eclesiástica

Época

Siglo XVI (XIX)

Siglo de creación

Antecedentes históricos

La historia de Tacátzcuaro, antes de la llegada de los españoles, está completamente ligada a la de Chucandirán y Tingüindín. Fue algo así como una ranchería de nuestros días, aunque se le daba el nombre del pueblo.

En 1579 se dice que pertenecía a Chucandirán y para 1581 ya era jurisdicción de Tingüindín. En el informe levantado en Jiquilpan por don Francisco de Medinilla Alvarado sobre los pueblos de su comprensión se hace constar que Tacátzcuaro "está sujeto a Chocandiran", que su nombre "quiere decir: tierra bermeja"; que su vecindario lo forman "quarenta hombres" sin señalar el número de mujeres y de niños y que "está sentado en tierra llana, junto a una laguna que terná tres leguas en redondo, donde los naturales matan cantidad de pescado blanco".

Parece que antiguamente la extensa faja de tierras que hay entre los municipios de Tingüindín, Mich., y Quitupan, Jal., a uno y otro lado de las lagunas de La Guadalupe, San Juanico y La Magdalena, pertenecía a los monarcas purépechas. Tacátzcuaro estaba en esta propiedad. Esto se saca de dos documentos: uno lo cita don Ramón Sánchez en su "Bosquejo Estadístico e Histórico del Distrito de Jiquilpan de Juárez" y el otro se conserva en el Archivo General de la Nación. Por el primero se sabe que "el 16 de mayo de 1599, el Corregidor de Chucandirán-Tingüindín, don Gazpar de los Reyes Medina, a pedimento del R. P. D. Francisco Ramírez, Rector del Colegio que tuvo la Compañía de Jesús en Pátzcuaro, se levantó una información sobre los terrenos que poseía dicho Instituto Religioso en la hacienda de La Magdalena y sus anexos. En él tomaron parte "personas de mucha edad" y, bajo juramento, declararon "que varios terrenos situados en Sumbinito, Uraterotiro, Guaramacuaro, Caraparao y otros puntos inmediatos" pertenecen en la actualidad a La Magdalena, ya que "eran de la propiedad particular del Caltzontzin (Tanganxhuan II) y de sus abuelos".

Al ser sacrificado éste, con crueldad e injustamente, por don Nuño de Guzmán, pasaron sus bienes a los legítimos herederos. Uno de ellos, su hijo don Antonio Huitzimengari "al hacer su testamento en Pátzcuaro, de donde era Gobernador, el 13 de septiembre de 1572, dejó de universal heredero de sus bienes muebles y raíces a su hijo don Pablo". Este testó el 17 de abril de 1577, "dejando la quinta parte de sus bienes muebles y raíces a doña Mariana Abrego, su esposa, y el resto a su hijo póstumo por creer que doña Mariana quedaba en estado interesante". De no ser así, "le dejaba a su mujer la tercera parte y lo demás a su madre doña María Maracuesco". La mujer de don Pablo murió poco tiempo y heredó todos sus bienes raíces a su madre doña Beatriz de Castilleja. Doña María Maracuesco, viuda de don Antonio Huitzimengari, casó por segunda vez con don Juan Puruata, quien al fallecer ésta recibió los bienes que ella había heredado. Don Juan Puruata contrajo matrimonio por segunda vez con doña Juana de Garfias y al morir éste dejó todos sus bienes a sus hijos, quedando su esposa doña Juana como tutora.

Finalmente, tanto estos bienes como los de doña Beatriz de Castilleja se vendieron en su mayor parte al R. P. D. Francisco Ramírez, S. J. Rector como ya se dijo, del Colegio de Pátzcuaro. Otras pequeñas porciones de estas dos herencias las compró don Juan del Barrio y el sobrante se enajenó a los indígenas de Tacátzcuaro y Chucandirán-Tingüindín. En esta forma quedó la Compañía de Jesús dueña de casi todas las tierras que pertenecieron a los monarcas purépech as, porque años más tarde adquirió también lo que había recibido los pueblos mencionados. El segundo documento reafirma lo anterior. Es muy extenso y de él se toma lo indispensable. Sin señalar la fecha, ya que debieron existir documentos anteriores, el R. P. D. Alonso de Rojas, Procurador General de la Compañía de Jesús, pide a la Real Audiencia de la ciudad de México que tenga a bien admitir "en nombre de su Majestad" en la cantidad que ofrece, la composición de "las haciendas de campo que la Compañía tiene". Entre ellas pone la propiedad a que me refiero, diciendo: "El Colegio de Pátzcuaro una hacienda de ganado mayor llamada La Magdalena y otra de labor llamada Tarita". Una y otra "con sus sitios, ranchos y agostaderos". Además, otros tres sitios y cuatro caballerías de tierra todos cercados "como lo están con sus casas y corrales... Están a orillas de dos lagunas, cercado por la una parte de las mismas lagunas y de la otra (por) unos cerros altos". A continuación de estas propiedades, otra "estancia de ganado mayor con dos caballerías de tierra de riego, lindando con otras de Alonso Vázquez en la cabeza de la laguna, junto al río Quitupan". Por otra parte "las tierras de San Pedro Uretio con todo lo que les pertenece hasta Tacátzcuaro". Todo esto por el lado norte de las lagunas de La Magdalena y San Juanico, siguiendo hasta la laguna de La Guadalupe, exceptuando lo que pertenecía a don Juan del Barrio. Por el lado sur de la Laguna de la Magdalena o de Tacátzcuaro son tantos los puntos que señala que, comenzando desde Tocumbo y entreverándose entre las mercedes y caballerías de tierra concedidas a los colonos españoles, llega casi a Quitupan. Entre las tierras donadas a españoles está una porción que linda con "las casas en que solía vivir Francisco Manzo", otra "en lo de Xaripitío junto a Nicolás Ruíz con las caballerías que tiene" y otra por el "sitio de ganado mayor de Los Zapotes".

Por lo anterior se puede deducir que los virreyes al conceder las mercedes y caballerías de tierra a los españoles indicados en el capítulo que precede a éste, en nada tomaron en cuenta si había o no perjuicio a terceros. Sin embargo, la realidad fue otra, porque ni entonces ni después se pudo alegar este perjuicio, ya que los derechos cedidos a la Compañía de Jesús por los herederos del último Caltzontzi michoacano eran imprecisos y muy dudosos. Además, los derechos sobre la posesión de estos bienes fueron cedidos por doña Beatriz de Castilleja y la viuda e hijos de don Juan Puruata, en 1584, para la manutención de los jesuitas del Colegio de Pátzcuaro, fecha en que ya se había repartido, sin protesta alguna, cuando menos las mercedes de don Melchor Manzo de Corona, de su hijo don Melchor Manzo Pérez, de don Juan Mendoza y don Juan del Barrio.

A los indígenas de Tacátzcuaro les quedaron muy pocas tierras y éstas se encontraban al norte y suroeste de su población. En 1591 se quejaban amargamente al virrey de que recibían muchos perjuicios de los ganados, mayor y menor, de los vecinos españoles, principalmente de parte de don Melchor Manzo. También ese mismo año tuvieron dificultades, por cuestión de linderos, con don Alonso Vázquez Bermejo y don Juan del Barrio. Por lo que corresponde a la historia religiosa, civil, social, cultural y comercial de Tacátzcuaro, se debe decir que en esos aspectos es la misma de Tingüindín.

En 1594 se ordenaba a don Antonio Espinosa de Figueroa, Juez de Congregación, que con los religiosos de Tarecuato y el ben eficiado de Tingüindín procuraran con prudencia y haciendo una labor de convencimiento "congregar a los de Tacátzcuaro" en Tingüindín. Al año siguiente se llevó a cabo el mandato, con mucha repugnancia de parte de estos naturales, a quienes finalmente se les permitió establecerse de nuevo en su pueblo pocos años después. Como tenían poca agricultura siguieron manteniéndose de la pesca y, ayudados por el padre don Juan Ferro, notable misionero jesuita de la residencia de Pátzcuaro, comenzaron a fabricar petates. De los indígenas de Tarecuato aprendieron a sacar el ixtle de las pencas del maguey y a hacer con este material las llamadas reatas. Se perfeccionaron tanto en esta artesanía que, en todo México, no hay quien los iguale. Lástima que este producto sea conocido en el mercado con el nombre "reatas de Chavinda".

El edificio actual, que debe su fundación a los frailes de Tarecuato y a los jesuitas del Colegio de Pátzcuaro no es el mismo que se construyó a raíz de la congregación de fines del siglo XVI, el único indicio que nos pudiera inclinar a pensar eso son las dimensiones de la nave, cuyos muros quizá fueron aprovechados para el edificio actual que fue severamente remodelado desde el siglo pasado y cuyas intervenciones recientes le han quitado hasta las características que le imprimió el eclecticismo.

Conserva gran parte del atrio original, aunque el resto fue aprovechado por las autoridades civiles para crear la plaza pública después de una concienzuda deforestación; está delimitado con una barda de piedra gusaneada en cemento blanco sobre la cual desplanta una reja de fierro de pobre diseño pintada en azul que remarca la entrada principal con un arco y el pancoupé de igual manera con otro elemento similar. En el interior se encuentra el área jardinada conservada con cuidadoso esmero en donde sólo se conservan como árboles de fronda algunas araucarias, a eje de la nave, un andador de concreto con mosaico azul conduce hacia la plazuela vestibular que se extiende al frente de la iglesia.

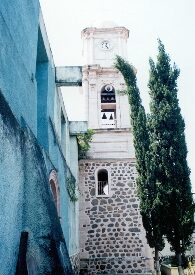

La fachada es rectangular sobre la cornisa de remate desplanta el cuerpo de un reloj y dobles ornatos roleados, posibles indicios de lo que fue algún frontón que debía proteger la antigua cubierta a dos aguas, actualmente sólo se conserva un simple cuadrado con una portada de ascendencia neoclásica en su parte central; dicha portada consiste en un acceso de arco de medio punto estriado que se apoya sobre impostas y jambas lisas con la mitad superior adornada con guías vegetales. La puerta de ingreso aunque es reciente es de buena calidad. Flanqueando la entrada, desplantadas sobre basas cuadradas se encuentran columnas de capitel jónico y fuste liso protegidas por herrería rematadas con puntas de flecha; pilastras cuadradas con el mismo diseño cierran los extremos laterales de la portada y participan en soportar un entablamento de friso sin decorar sobre cuya cornisa volada desplanta un basamento con elementos tablerados y decorados con lises sobre el cual se ubica el vano de medio punto correspondiente al coro, que repite el diseño del arco del primer cuerpo. Una moldura trilobulada lo envuelve presentando un recubrimiento de lambrín de azulejo que se repite en los extremos de las pilastras de la parte inferior de la portada y en dos paños que a la manera de guardamalletas penden de la cornisa superior que remata el paramento.

La torre es reciente y se construyó exenta de la nave, consta de basamento y dos cuerpos, el primero funge com o campanario.

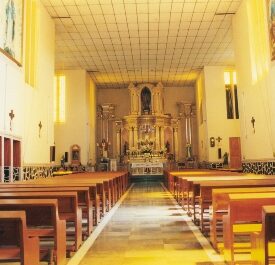

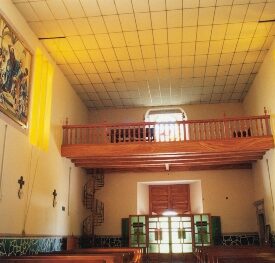

La nave es rectangular con aperturas en el antepresbiterio que forzan un crucero de reciente factura, los gruesos muros longitudinales fueron horadados para albergar los confesionarios y se "protegen" mediante un desagradable lambrín de piedra gusaneada rematada con cenefa de cantera; el piso es de mármol y sube hacia el presbiterio en donde el altar se embarra materialmente en el techo. El altar es de características neoclásicas de regular diseño, está pintado de blanco y se decora con oro de hoja; su planta es abocinada y se compone de dos cuerpos con tres calles el inferior y une el superior; las calles se dividen por columnas compuestas de fuste estriado hechas de material y sobredoradas, en el primero y segundo cuerpo, se ubican nichos de arco apuntado siguiendo la fuerte influencia neogotizante de las cercanías de la arquitectura zamorana. En el entablamento que separa ambos cuerpos es de estilo compuesto con guirnaldas en el friso y dentículos bajo la cornisa; el segundo cuerpo es un solo nicho donde alberga la imagen de San Miguel en su lucha con el Dragón, también se flanquea por dobles columnillas que soportan un entablamento que se quiebra en frontón trunco dejando ver la bovedilla esférica del nicho y que parece luchar con la cercanía del plafón. Una imagen de Cristo crucificado de buena calidad ocupa la calle central, mientras que el resto de las imágenes son de pasta, de escaso interés artístico. Al pie de la nave se ubica el coro, formado por trabes chapeadas en triplay que simulan vigas, y se delimita por un barandal torneado, el acceso es a través de una escalera de caracol. En el costado norte de la nave se encuentra una portada de piedra de características neoclásicas que conduce hacia la torre. La techumbre es plana, imita un falso plafón que disfraza la losa de concreto con que se substituyó la original cubierta de madera a dos aguas y recubierta de teja.

Planta arquitectónica (original)

Cruz Latina

Categoría arquitectónica

Estado, Municipio, Localidad

Nombre de la vialidad o calle

Domicilio conocido

Número y/o identificador de la vialidad o calle

N/A

Nombre del tipo de asentamiento humano o colonia

N/A

Código Postal

59981

Otra localización

Tacátzcuaro

Tipo de uso del inmueble

Uso actual del inmueble

Orden religiosa (original)

Sin Identificar